福岡県ノーリフティングケア普及促進事業からの報告です。

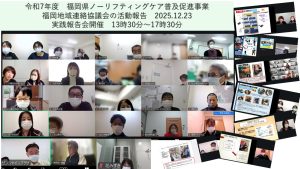

昨日12月23日は福岡地域連絡協議会の今年度の活動報告会を開催いたしました。

福岡地域の1期生から4期生までの13施設が発表。

これで、県内の4地域のすべての報告会が終了いたしました。

他の地域の取り組みは、実践事例としてたくさんの情報がいっぱいです。

まさに取組の手引き。同じ道を目指していても施設の状況はさまざまです。

現場での工夫もいろいろ。このような報告会で得る情報はすべて貴重な手引書。

しかも、6年目。

年々、定着している取組方には、現場のさまざまな工夫がいっぱい。

成功事例もあれば失敗事例もあります。

うまくいかなかった実践は、もう一度PDCAを回す。

継続して頑張っているからわかることがいっぱいあります。

後輩の施設は先輩施設の取組から多くのことを学んでいます。

また、取組のマネジメント教育を担当している講師もすべて実践しているモデル施設の皆様たち・・。

経験に基づいた取組指導は、具体的でわかりやすいと好評。

さて、今年度の福岡県ノーリフティングケア普及促進事業も終盤となり、これからは今年度の取組結果のまとめの段階になります。

2年目の5期生と、新規取組施設として取り組んだ6期生もこれから年間の取組について改めて報告をしていただくことになります。

3月には、県のホームページに新たな報告が追加されることになります。

また、今、12月のさまざまな調査を実施しています。

これから集計作業に入ります。

腰痛や抱え上げの変化が6月からどのように変化したのか・・、昨年と比較して効果はあったのか・・、福祉用具環境はどのように変わったのか・・・。

1期生から6期生までの調査結果も貴重な情報。

各施設ごとに評価をしている報告もありましたが、事務局は全施設の評価、年度別の評価など行います。

今年度の最後のマネジメント研修は、1月に初めに6期生の個別面談を予定しています。

とはいえ、昨日の報告会は、今年最後の活動となりました。

全地域の取組施設の皆様、本当にお疲れさまでした。

地域のリーダー施設の皆様、ありがとうございました。

来年もよろしくお願いいたします。