動画や報告冊子の準備は、まだまだ続いています。今日は、グラフの修正に時間がとられました。でも、確実に進んでいます。

出勤時の梅の花

そして、帰宅時の梅の花

明るい時間に花を観るのは、週に一度。

さくらのブログからの続き(2021.6.11~)

動画や報告冊子の準備は、まだまだ続いています。今日は、グラフの修正に時間がとられました。でも、確実に進んでいます。

出勤時の梅の花

そして、帰宅時の梅の花

明るい時間に花を観るのは、週に一度。

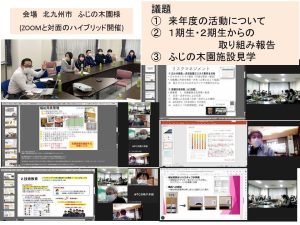

令和5年度福岡県ノーリフティングケア普及促進事業

2月5日、本日は北九州地域連絡協議会を開催いたしました。

今年度最後の地域連絡協議会です。

会場はふじの木園様

ZOOMと対面の両方で実施いたしました。

メインは、先輩施設からの取組報告でした。

内容は以下の5つの項目についての取組状況と結果について報告してくださいました。

①リスクマネジメント

②職員の健康管理

③個別プラン

④福祉用具の導入と管理

⑤技術教育について

また、来年度の取り組み計画についての話し合いと施設見学も実施。

多くの施設の皆様に参加していただきました。

皆様、大変お疲れ様でした。

次回は4月12日開催予定です。

福岡県ノーリフティングケア普及促進事業

昨年末から報告に向けて、各施設の皆様は、これまでの取り組みを振り返りました。

計画通りに出来た事、また、できなかったこと。

計画を進めるうえで困ったこと、苦しかった事。

職員や入居者様の変化に驚いたこと・・、

少しずつ変化する職場環境や介護技術に戸惑いながらも一歩一歩前を見て頑張ったこと・・。

その一つひとつを真剣に振り返りました。

反省することも多い中で、ノーリフティングに取り組む意義にも気づき始めました。

抱えたほうが早い・・。そんな介護を続けてはいけない事にも気づきました。

今、3期生4期生の皆様は報告スライドも完成し、報告動画の収録をしています。

これまでの歩みを見つめ直すことで見えてきた、これからのノーリフティングの取り組み方。

テーマの中に見えてきています。

頑張って欲しいと思います。

昨日が締め切りの収録動画の提出期限ですが、まだまだ続いています。でも、22施設は完成したという事でもあります。

せめて、遅れる事を連絡してほしいなー。

27施設の皆様に報告動画の収録をし、提出してもらうのですが、また、10施設から届いていません。朝から、提出動画の確認作業の為に、自宅で対応中。大学は入試の為に立ち入り禁止。

まだまだ、時間がかかりそうです。

毎日、着々と届く報告動画は、事務局ですべて確認いたします。

みんな、頑張ってくれています。

そして、同時に、今年も報告冊子を発行いたします。

150ページ程度になる予定。

全体の構成をしているところです。

いずれにしても今月が一番ピークで忙しい時期。

でも、何とか前に進めていますので大丈夫!

何せ、4年目ですからね。

難しい判断は県と相談をしながら進めています。

35施設の方が参加して下さいました。

受講した方から頂いた感想の一部をご紹介いたします。

改善事例のスライドより抜粋

・本日は貴重な時間を設けて頂き、ありがとうございました。

当施設にも経管栄養の利用者様が多くおられます。

以前から、離床についてケアプランを通し検討、促しを行っていますが

なかなか上手くいかず悩んでいる事でした。

また、離床もただ起きるのではなく足を付けて、正しい姿勢で座位をとる。

今回のZOOMを通して、心にグサッと突き刺さるような思いでした。介護者の考え方次第で利用者様の状態に大きな変化が出ることや福祉用具の力の大きさを実感できる時間となりました。

・アンパサンドの清水さん、とても分かりやすくて、データに基づいた非常に説得力のあるプレゼンでした。青森の施設の方の事例報告も、伝えたいことが整理されたスライドと、とても分かりやすくて惹きつけられる説明でした。八女の里もリフトの活用を目指しています。本日参加させて頂き、今私達が取り組んでいること、方向性が決して間違っていないと感じました。

ありがとうございました。

・本日は、各職種7名で参加させていただきました。

終了後も職員は残り、話し始め、リフトの目的を別の角度で知ることができたと感動しておりました。

<終了後に出し合った感想と意見>

今までは、職員の腰痛予防、ご利用者の外傷予防に重心を置いていました。今日の事例で、目的の設定のレベルの高さと結果に驚きと感動でした。職員の達成感やご利用者の生きる意欲や満足度はどれだけのものだったろうと思います。

また、形だけの離床ではなく、思いのある適切な離床。離床が目的ではなく座位を重視する。不安定な座位、手による筋緊張の増強の理解。

筋緊張を起こさせない。筋緊張の緩和が及ぼす効果。

など、皆に知ってほしいと思いました。これからは、ご本人の生活の質の向上に目を向けたくなりました。皆の心が動いて夢と希望を持ってくれるのを期待します。

事務局より

この企画が、ノーリフティングケアに取り組む新たな視点、気づきのきっかけになって良かったと思いました。

アンパサンド清水社長様、本当に素晴らしい講演を有難うございました。

****日時 1月30日 火曜日 14時から15時の予定***

このような機会を企画した理由

実は、年末の挨拶として、本NPOの事務局を訪れたリフトの企業の方から、ある県での取り組みの実践報告の動画を見せていただきました。

15分程度、じっとそのお話の動画を視聴させていただきました。

そして、97歳の方と94歳の2つの事例の変化に驚かされました。

いずれも要介護度5で入所され、拘縮-胃瘻、認知症・・どこでもある事例が自助に向かってどんどん変化していく様を、専門職の一人として感動させられました。こんなに効果が顕著に現れるなんてと驚きました。専門職の一人として、あきらめてはいけない事、そして、真剣に取組んだ結果に、いろんなことを気付かされました。

この事例のお話が聞ける機会をどこかで企画したいと思いました。

真剣に取組んだ成果の喜び・・。

それは専門職だから出来る事・・。

人が足りない、忙しいと逃げていてはダメ、お金がないから福祉用具は買えないというのも・・。抱えたほうが早いという考えも間違っている・・。共助レベルの入居者様が、徐々に自助へ向かって変わっていくことにより、介助時間は短くなっていく。

ならば、人が足りないなら福祉用具をもっと活用すれば楽になる・・。こんなことを教えられました。私も皆さんと同じ専門職の一人として、そんな現場を見れる場所にいる事、ついつい心がときめきました。

この事例のお話を、是非、今、まさにノーリフティングケアに取り組んでいらっしゃる皆様にも視聴していただきたいと、その企業の方にお願いを致しました。

皆様も、ちょっと耳を傾けてみませんか。事前申し込みが必要です。

こんな呼びかけをしたら、何と33施設の方からお申し込みをいただきました。

【福祉用具で人生が変わる❣】改めて、初心を思いだしました。

まさに、私が、この道を選んだ理由。

4期生の施設紹介のスライドも県が確認をして下さり、完成いたしました。

1期生から4期生の施設概要一覧については、紹介の仕方を今、検討中。

早く春が来ないかなぁ〜。でも、仕事の事を考えると時間が足りない・・。