今日は、自宅で仕事。報告書のDVDの追加と経理の仕事をします。気分転換に庭に出たら木瓜の花が満開❣️

さくらのブログからの続き(2021.6.11~)

今日は、自宅で仕事。報告書のDVDの追加と経理の仕事をします。気分転換に庭に出たら木瓜の花が満開❣️

昨日は報告書に見出しをつけたり、動画や施設からの提出物をDVDでの提出準備。

後は、報告動画を追加するだけ。

そして、今日は経理業務。

その後は決算書作成に向けての準備などNPOの年度末業務に取りかかります。

ささえ発行の準備もしなければなりません・・・。

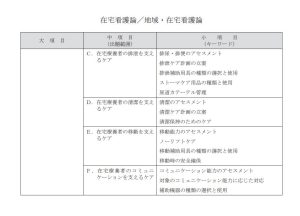

看護師の国家試験出題基準にも出てきたノーリフティングケア。

少しずつ、変化してきています。

やがて、当たり前のケアになることでしょう。

貴重なご意見やご感想をいただきました。

これらの声が3年間の取り組みの成果だと思いながら、頑張って入力作業を行いました。たくさんのご意見を記入していただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

実践報告会の一人ずつの発表に対して、簡単でもいいので気づいたこと、感じたことを書いていただきたいと思って、記述方式でのアンケートにいたしました。

およそ9割の皆様が回答してくださいました。

本当に感動いたしました。ありがとうございました。

入力したアンケートのまとめは、合計11枚もあります。

報告会を聞いて、参加された皆さんがどのように感じられたのか、とっても参考になりました。

動画をご覧になる場合、まずは、このアンケートをご覧になって、会場内で報告をされた施設の分からご覧いただくと良いのかもしれません。

そんなことを思いましたので、名前の部分は消して公開させていただくことにいたしました。

コツコツと頑張って、3年目の事業報告書がまもなく完成します❣️

年度末は、本当にやらなければならない仕事が多くて大変です。年末からハードな仕事が続いていますが、まだまだ忙しさは変わらず続きそうです❗️

でも、確実に一つひとつ完了しています。

今日は仕上げ❣️

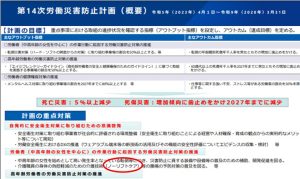

令和4年度 福岡県ノーリフティングケア普及促進事業

2月15日に開催した実践報告会の会場での報告動画及び会場で報告ができなかった29の施設の収録動画のすべて40件が公開されました。

そして、福岡県内の介護施設及び事業所の皆様、福岡県内4つの地域では、35のモデル施設の皆様が中心となって主体的な活動を行っています。

地域連絡協議会の活動にもご参加ください。

申込方法も、福岡県のホームぺージに紹介されていますよ❣

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/care-nolift.html?fbclid=IwAR1yvI5AkE8CDZG9cSFML7bJm54OXTwecpvhp42SFDvNnZ3D5raVXIslL4c

いよいよ、報告書作成も最終段階です。

DVDにて報告するデーターの整理もしなければなりません。

一つひとつのまとめについては、ほぼ完成。

今日明日中には完成させたいと思っています。

これまでに行った80回もの研修やモデル施設の進捗確認やさまざまな調査を、その都度にまとめてきているので、一週間程度の作業で完成するのだと思っています。

そして、これまでのものを一つずつ見直しながら整理しているので時間がかかっていますが、すべてを一人でやっているので、やってきた全体像が見えているから出来るのかもしれません。

年度末でNPOの事業も纏めなければなりません。決算書、事業報告書、情報誌発行、そして、次年度の計画書、予算書・・、さらに理事会や総会・・。

先のことを考えると憂鬱になるので、順番に一つずつ仕上げたいと思います。今日も頑張ります。取り敢えず、今日はファイルに入れ込みたいと思います。そして、総括を完成させます。

黙々とやるしかない、この作業。

3期生のモデル施設公募から、2月の実践報告までの詳細の取り組みの整理をする機会にもなっています。

委託契約書の仕様書に沿って、整理をしていく・・。まだまだ続きます。

今日も頑張ります。

去年よりも今年の方が受託事業も大きくて大変。

年々規模は拡大し、今年度は、初年度の3倍の事業になっています。これも徐々に増えているのでやれている事だと思うのです。

決して、この年齢だから悲鳴を上げているのではないと思っています。大変な量の業務をこなせているのは、明らかにこれまでの経験が活かせていると感じています。そして、その業務をほぼ一人でやってきているので、これまでの実践経験はすべて反映されていると思う。

また、多くの時間を費やしている事、毎日13時間以上、コツコツと働いているのも事実です。それでも、時間が足りないと感じながら・・。

企画から準備、そして事後処理。肉体労働もあるし、経理もあるし、パソコンの操作能力も問われるし・・。

そう思うと、10年や20年前に、これらの仕事をやっていたとしていも、負担は同じだと感じるのです。

でも、一つ言えることは、NPOとして取り組んできた今までの経験があるから、これだけのことが一人で出来ていると思うのです。突然に、これだけの業務を一人でやれと言われたら、きっと無理だと思うし・・。

だから、頑張れ❣ と、自分自身を励ましながら、今日は出勤しました。

報告書の作成作業、今日も頑張ります。