今日と明日は研修です。

今日から2日間は、6期生3回目のマネジメント研修です。

なかなか涼しくはならないですよね。

でも、少しは変わったかなーと感じています。

7月に転倒して負傷した右手関節は相変わらず痛いのですが、右手は利き手。使わないと生活が出来ないので痛みを感じながらも使用しています。

加齢とともに、身体の変化も感じ、素直に老いを認めるようになりました、(笑)

目の事、下肢の腫れの事・・・。気になることは相変わらずです。

脚のむくみは、最近は両足に感じるようになりました。

特に左の下腿部はひどい。

ところがスマートウォッチが1時間ごとに『スタンドの時間です』と知らせてくれるのです。

このスマートウォッチに助けられています。

眩暈はベッドの頭側を挙上して寝ると眩暈はしなくなりました。

一時期、水平に戻していたら、やはり眩暈が出現。

もういいだろうと思って水平にしたら再び出現したので、やはりベッドの挙上は効果があるようです。

脚のむくみも下肢を挙上して寝るので朝方はすっきりと細い?脚になっています。(笑)

上も下も挙上・・・(笑) 腹部やお尻部分に負担が来ているのかもしれませんね。

昨日は、事務局前の廊下に、県事業の最新情報に調査結果などの貼り換えをしました。

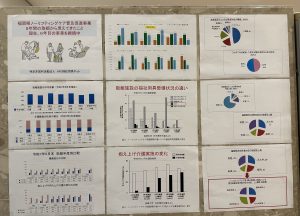

モジュル型車いすと抱え上げ介護の現状

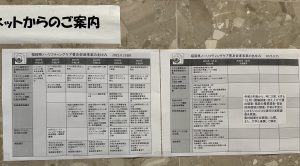

今朝、事務局から取組施設様に送ったメッセージです。

車いすには標準型とアームサポートやフットサポートが取り外しや跳ね上げやスィングアウトできるものなど、いわゆるモジュール型があります。ボードを活用するにはモジュール型車いすは不可欠です。実は本NPOは設立以前の福祉用具研究会の頃から、標準型は単なる運搬車で自立支援のためにはモジュル型車いすは不可欠と位置付けていました。従って、県立大学の人間社会学部の介護実習室には標準型車いすは1台もありません。ベッドが電動ベッドになり高さ調節ができ、取り付けられる移動支援バーなどを活用すれば、自立移乗も可能になります。ベッドにより近づけることができる、そして抱え上げての移乗も必要ない。また、移乗時に怪我も少なくなる・・。移乗支援の方法もボードの使用だけでなく、手すりの活用、動き方の指導により自立移乗も可能になる事例もあると思います。足元の障害のフットサポートが取り外しができれば表皮剥離も激減するのではないでしょうか。今回、皆様から提出された福祉用具環境の車いすについてグラフを作成してみました。ここでは年度別のグラフだけを公開させていただきますが、施設別にみると施設により、そのモジュール型車いすの補充はとても差がありました。とても少ない施設、モジュール型車いすが殆どない施設、また大部分がモジュール型車いすを活用している施設がありました。表皮剥離の件数なども調査をすると、その差も明らかになるのかもしれません。とはいえ、せっかくのモジュール型車いすも、うまく活用できていなければ、それらの期待された効果も出ていないのかもしれません。車いすのこと、その使い方、自立度に合わせた移乗方法などの活用について、今一度、考えてみませんか!

そして、モジュル型車いすの活用は電動ベッドの活用と同じだと思います。時間や手間・・、もう、こんな言い訳はやめにしませんか ふと、そんなことを思いました。

ふと、そんなことを思いました。

9月になりましたね。

普段は事務室にいるので猛暑の影響は少ない環境にいます。

しかし、休日に自宅で、庭の手入れなどしたいと思い、外に出た途端に汗だくに。

日陰の場所を選んで短時間ずつ作業をしていますが、庭木の剪定はできないでいます。

手関節を負傷して、その痛みが未だに続いており、思うように右手が使えないということもありますが、この暑さはたまらないです。

庭のお花たちも、例年と全く違います。

秋が待ち遠しいですよね。

さて、今週は6期生のマネジメント研修が2日間あります。

準備は完了❣

自宅の防犯対策の件

実は、防犯対策の一つとして、築52年の我が家の玄関ドアを交換することにして、先日、その工事を終えました。

事前にサイズをはかり特注をし、後は前の扉を撤去し組み立てをするという感じの作業でした。鍵の管理も簡単には作れない仕様。

その後のご近所さんからの情報として聞いたのですが、隣2件、裏の家、そして前の家まで空き巣の侵入があったとのこと。

我が家はずっと以前からセンサーライトを4箇所に設置していたので良かったのかもしれません。

今回の事で、プラス防犯カメラ3台。そして、居室のサッシ戸にも対策をしました。

何だか、身近に危険な事が多くなりましたよね。

近所さんとのコミュニケーション大事だと思いました。

皆様も、決して他人事ではありませんよ。

11月5日福岡地域連絡協議会主催 体験会のご案内です。

本日、筑豊地域連絡協議会を開催致しました。

23日NPO主催研修会で皆様から届いた感想の紹介

最近は、ちょっとハードスケジュールです。

先週から技術研修や各地域の連絡協議会が続いています。

今週も、明日は筑豊地域連絡協議会です。

来月早々には6期生のマネジメント研修。ほぼ毎日何かしらの予定が入っています。事務局にて事務作業に追われるのもストレスですし、出ていくのも体力がいりますし・・。

先ずは、予定を一つひとつこなして、その後の整理も大変・・。

これが事務局の宿命。

今日一日は事務作業と会計業務。

8月26日福岡地域連絡協議会を開催