介護リフトの導入について、価格のことで即購入という訳にはいかず導入が進まない施設様もあるかと思います。

リースについての情報です。

先ずは、相談をされると良いと思います。

以下は、参考のなるカタログです。

試してみませんか!

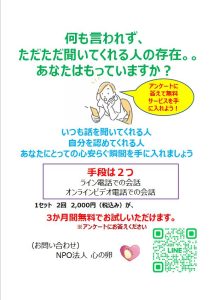

NPO法人心の卵からの情報です。

今なら、試験的に実施しますので、アンケートにお答えいただければ、3か月間無料でお試しができます。

本NPOは、これまで、このような研修会を沢山開催してきました。

皆様もためしてみませんか!

個人対応と施設対応と2種類の企画があります。

マンツーマン講座の内容

施設向けの離職者対策の講座

こちらは、アンケートにお答えいただければ半年間無料です。

試してみませんか。

無料チラシ-208x300.jpg)

研修の内容はこちら

無料チラシ2-208x300.jpg)

今朝のカエル🐸さん❣️と私の心

スダレの上が、そんなに居心地が良いのかしらねー。

最近、毎日ほぼ同じ場所にいます❗️

さて、今、事務局の仕事は、50の施設の概要を調べて、腰痛や抱え上げ介護の実態との関連について調べようと頑張っています。

50も施設があると提出物が整うまでにかなりの日数がかかります。

既に、締め切りから1か月半以上経過。残り1施設が近日に提出される予定ですので、まもなく全体の入力作業が整いそうです。

一方的な研修だけをする事業であれば、こんなに手はかからないのかもしれません。でも、私は余計な事だとは思っていません。私の性格上、言われたことだけをするなんてできないのです。少しでも良い結果に結び付けたいと思うのは当たり前の事ですよね。

そんな中、心は傷つきながらも、最終のステージとしての段階として何をするべきかと考えて悩んでいます。

今、新たにNPOが独自でもやろうとしている事も、また苦労を背負い込むことになるのかもしれません・・。

少しでも、より良い結果にと思うと、余計な苦労も背負い込むことになる・・・。昨日も、関係者の皆様に相談をして意見を聴かせていただきました。

今朝は、「要らない事はやらなくてもいいよ、またまた大変になるのだから・・。でも、一度の人生、後悔はしたくないよ❕」そんな自問自答をしなから出勤しました。

やらないで後悔をするか、やって後悔をするかの選択。

この老いた紫陽花は私と同じ。

癒される言葉・・。

先月の後半の出来事から、なかなか立ち直れなかった私。

最近、食事も食べられるようになり、フラフラしなくなりました。

まだまだ、これから直面する事の不安もあり、出来る限り深く考えないようにしています。

日々の流れとともに少しずつ気持ちが落ち着いていくことを感じています。

そんな気持ちの中でも、やらなければならない、やった方が良いと思う仕事をコツコツとやってきました。

そんな時に、関わる周りの皆さんから、一つひとつに対して『ありがとう』の言葉を頂きます。そのメッセージが、何だかとてもやさしくて癒されているように感じています。

ありがとう・・、素敵な言葉だなー・・。

これまで、こんなに深く感じ取っていなかったように思います。

そして、私からも、今、ささえてくださっている関係者の皆様に「ありがとうございます❣」と、伝えたい。

そんなことを思った朝でした。

スダレの上が居心地がいいのかなー。

玄関前のスダレにいつもいるカエル。

去年もいた・・。同じカエル?

時々、いない時もあるけど、まるで定位置のように場所も向いている方向も同じ。

今から咲くの?

今朝、見つけた紫陽花。この暑さの中、心配。

スラックの活用

福岡県ノーリフティングケア普及促進事業では地域の連携強化のためにスラックを活用しています。ラインと同じようなものです。

4つの地域と4地域のリーダーの5つのグループでのコミュニケーションツールとして役立てています。

事例相談や福祉用具選び方の相談もあります。事務局からは役立つ情報提供、先輩施設からは経験からのアドバイス・・。

mailとは違い気軽にやり取りができるのが魅力。しかし、まだ慣れない施設もあり、みんなが使い慣れるまでは、もう少し時間がかかりそうです。

スラックについての参考情報です。

今年も届いたお野菜

今年も和氣さんからゴーヤが届きました。

ゴーヤ大好き❣

毎年、手作りのお野菜と真心を頂いています。

何と、いつも小包で送ってくれるのですよね。

昔は、故郷からの届け物として亡き母から良く荷物が届いていました。

今では、まるでこのお野菜は故郷のぬくもりの届け物のように感じてしまいます。

和氣さんは、元、日立マクセルのOBの方です。

共同開発という関わりの中での絆です。

今は亡き松原理事も同じ仲間でした。

坂田副理事長や歸山理事も同じつながり・・。

みんな、優しい方が多いです。

関東に住んでいる開発仲間のお友達からは大雨などの災害の心配の電話が毎回あります。

そうなんですよねー。改めて思います。

何故か、医療関係者ではなく、開発仲間である企業さんとの繋がりが多いのですよね。

和氣さん、いつも、ありがとうございます。

剪定が終わった‼️

気になっていたツツジ🌺15本と梅の木の剪定が終了。1日目は何度も途中で気分が悪くなったので、早朝と夕方に作業をやり、なんとか完了。

剪定結果‼️

暑さの中、頑張っている紫陽花❣️

何だか可哀想。実は昨日、ツツジの剪定をしたのですが途中、暑さで気分が悪くなって、何度も休憩をしながら、半分くらいして作業をやめました。