今日、三電さんからベッドサイドリフトを寄贈していただきました。

実技研修の際には、いつも持ってきていただいていましたが、これで大丈夫です。商品は、ミクニの商品です。

床走行リフトとベッドサイド用のリフトがあれば、実技研修にとても役立ちます。ノーリフティングケアの技術研修にいつでも活用できます。

いつもお世話になっている三電の担当の相良さんが持ってきて下さり、坂田副理事長と組み立てていただきました。

三電さん、いつもありがとうございます。

もう、何度、PDFへの変換作業をしたことでしょう。

少なくても5回以上はやっています。それも、23施設分です。

文字や矢印のずれや、変換すると消えてしまう絵など・・・。

句読点や改行などの修正・・・。

変換するたびに気づく問題を修正・・。

もう大丈夫と思っても、またまた新たな問題が・・。

1枚ずつのスライドをできる限り大きく変換するためには、一度1枚ずつのPDFに変換して、さらに1ページ4枚に変換・・。

つまり1工程に2回の変換作業をスライドの数の分だけすることになるのです。

変換後に気づけば原本のスライドからのやり直し・・。

頭がおかしくなりそうになります。

そうして、ようやく何度目かの仕上げ作業を繰り返しました。

こうなると、どれが修正した最新のものかわからくなってしまいます。

今日は、昨日の夜に仕上げたものを再度確認しなければなりません。

去年は、こんな問題はありませんでした。今年は1ページに4枚のスライドとなったことも影響しているのかもしれません。そして、特に2期生の作成したスライドに悪戦しているのです。スライドはシンプルにしてほしいなー。

原稿が出揃うまでも再提出が多く、どれが最終なのかわからなくなる迷路の状態。

そして、ようやくと印刷準備に向けて116ページの編集段階になると、PDF変換の問題・・。こんなことを、ずっと続けていると頭がおかしくなりそうです。

早朝から夜遅くまで続く、やり直し作業は、特に疲れます。

肩こり、頭痛、イライラ感・・。早く、この作業から抜け出したい!

こんなに時間を費やしていることなんて、言わなければ誰もわからないこと。

何事も大変です。

情報誌「ささえ」78号をホームページに公開いたしました。

いよいよ、報告書の仕上げです。

昨日は、休養の日。そして、今日は月曜日です。いよいよ編集も最終段階で早急に完成させなければなりません。一方で動画撮影の準備も取り掛からなければなりません。

動画編集を依頼している担当者の方にお願いをしていたマニュアルも完成しましたので、各施設の皆様に録画をしてもらうようにしたいと思います。

昨日も、報告書の編集作業。提出されたスライドを見直し、より見やすいように文字サイズや配色など修正。

見出しも作成して、全体のページを整えて見ました。116ページの仕上げになりそうです。事前に印刷業者さんと打ち合わせしたページ数に収まり一安心。

後は、データーのPDFへの変換。変換も、文字のズレなどの問題があることがわかり、今、その対策を検討しています。

でも、今日は休憩します!

何事も山あり、谷ありです。色々と大変です!

年末に差し歯が取れてから、一週間に一度、時間を作って歯科受診。

反対側のぐらついていた歯も同時進行で治療をしています。

となると、なんでも食べられるというわけにはいかずに、年末からの私の食生活は一変してしまいました。少しずつ流動から軟らかな食べ物へと改善されてきていますが、写真のようなゼリー状のものや野菜ジュース、おかゆ、麺類、ロールケーキ・・・などを中心に栄養補給中です。

私も高齢者ですが、歯のない高齢者の気持ちがよくわかります。

もうしばらくは、この生活は続きそうです。

令和3年度福岡県ノーリフティングケア普及促進事業の実践報告は、

福岡県のホームぺージにて動画配信いたします。

3月初旬公開予定!

≪福岡県ノーリフティングケア普及促進事業で検索!≫

当初、会場での実施を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、動画を県のホームページに掲載する形式での実施とすることとなりました。

PDFデーターはこちらでご覧ください。

実は、その締め切りは、昨日の16時まででした。

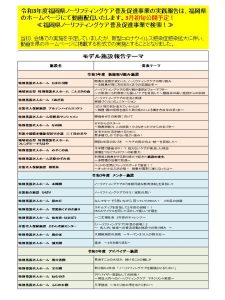

23施設の報告資料が揃ったので、研修会が終わってから直ぐにすべての資料の確認と整理を行い、冊子に仕上げるための準備に入りました。

事前にできるところをやっておこうと、提出された分から同じような作業を合間にやっていました。しかし、最終原稿だと受け取っても、その後も何度も何度も差し替え・・。(´;ω;`)ウゥゥ

届いたものから確認して整理しているので、その整理作業を何回繰り返したことでしょう。泣きたくなるくらいに大変でした。「またですかー!」と。

他の仕事もたくさん抱えながらの作業です。

そんな中、今週は地域の連絡会も開催してます。

愚痴になりますが・・・。ため込まないで吐き出したい思います。

朝は6時に出勤、夜は22時前まで仕事・・。

精神状態が異常に興奮しているようで、夜は2時間から3時間程度しか眠れていません。2時や3時に目覚めたら、もう眠れません。

それでも、身体的な疲れは、あまり感じません。

それよりも、さまざまな精神的なストレスがとても苦痛に感じます。

逃げ出したくなるくらいに・・。

昨日の夜は、すべて100ページを超える30種類あまりのデーターの順番を整えたり、文書をいれる作業をしながら、届いたスライドの確認作業をして、ようやくも約束の期限内に県に提出完了。

今日の夕方までに確認をしていただき、さらに返却後には、印刷に向けた編集作業をしなければなりません。

担当講師も指導確認していただいているのですが、それでも修正が・・・・。

今日、一日かけて県の担当者の方も確認してくださいますが、細かなところは事務局にしかわからない仕事です。

そして、今日も最後の研修会。

後は、23の施設と報告の録画と講演などの録画4件。合計27の収録の準備と手配。

そして、1年間の報告書作成。またまだ続きます。そして、これだけではないNPOの本来の仕事も・・・。3月末の年度末に向けた作業と次年度の準備も同時進行中なのです。

今の私に必要なのは、精神安定剤と睡眠薬かなー。