筑豊地域の研修会が終了❣

今日15日は筑豊地域、17日は筑後地域、24日は福岡地域、26日は北九州地域と続きます。

また、その合間の22日は、1期生の実技研修5回目を開催することになっています。

これからは、いよいよ後半戦。

事業の取り組みの結果も見極めていかなければなりません。

2月15日は成果報告会です。

今、私の頭の中は、まだ試行錯誤の状況ですが、少しずつ整理していかなければなりません。

先週に続いての作業。冬に弱い植物の為にウッドデッキに透明のビニールを張り巡らせたら、とても暖かくなりました。次にカランコエの置き場所を造る事にして買い物へ。塗装コンパネ12mmと足台代わりにブロック4個を購入。合計1,996円。

130㎝×60㎝×40㎝のテーブルを制作。

板のカットは1行程20円。

テーブルの下も利用できるようにしました。

こんな作業が大好きでーす。

今日は、本当は出勤したかったのですが、大学は学園祭を開催しています。事務局のそばが演奏会場となっています。昨日の練習のようすからも今日予定しているオンライン会議は無理と思い、今日は自宅から会議に参加することにしました。

学園祭も、感染対策から、学生と職員だけの開催となるようです。

日頃からお世話になっているNPO福祉用具ネットの仲間の皆様への限定販売に関する情報です。

(仲間とは、NPO福祉用具ネットの会員様、または研修などでNPOと関わりの深い方のみとさせていただきます。)

①ヘルメット潜水様の膝サポート

ノーリフティングケアに役立ちます。浴室などでも使用できます。

②アイクォーク様の新型コロナウィルス対策の除菌装置

③(有)ラック様の筆記補助具 きのこグリップ

期間・個数など限定のモニター価格で販売いたします。

モニターとして、使用の感想などをお聞かせください。

NPO福祉用具ネットとしては、利益は一切いただいていません。

少しでも安価でとの思いから各メーカー様にご協力いただいています。

ご購入希望の方は、事務局大山までお問合せください。

先ずは、メールで連絡してください。

昨日、揺動ベッドの事例報告がありましたのでご紹介いたします。

モニター報告をして下さったのは、ベストサポート株式会社

重症心身障がいサポートセンターひばり

生活介護 のぞみ 佐藤様からの報告。

筋緊張の強い片麻痺の方が30分後には筋緊張が緩んできたという報告内容でした。

事例 60代男性 脳出血後遺症 左片麻痺、筋緊張あり、寝返り・端座位は不可 (身長168cm 体重62kg)

揺動ベットは、リラクゼーション、筋緊張の緩和を目的として使用。

揺れの強さは最弱で設定。本人は気持ちが良いとの感想。

-300x169.jpg)

結果

30分を経過すると筋緊張の緩和が見られた。腕の力が抜けた際に適切な高さで重さが乗るように、クッションを使用してのポジショニングをおこなう事で、より緊張の緩和に結びつきやすかった。これまでの事例でも、他に入眠・緊張緩和・リラクゼーションの効果が見られた。 との報告でした。

下の写真の揺動ベッドは、私が購入したものです。

私も、不思議な現象を毎日体験しています。

これまで不眠で悩んでいたのですが、このベッドで揺らし始めると、すぐに眠くなるのです。本当に心地よい! リラックス効果を毎日実感しています。

自分へのご褒美として思い切って購入したのですが、この揺動ベッドは居心地の良い場所となりました。

そんな私には、この事例報告は、とっても共感できる報告でした。

佐藤さん、モニター結果のご報告、ありがとうございました。

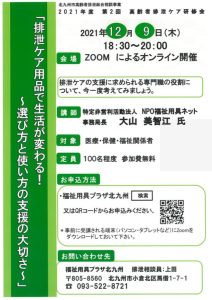

「排泄ケア用品で生活が変わる! ~選び方と使い方の支援の大切さ~」

というテーマで90分間お話をさせていただくことになりました。

主催者は北九州の福祉用具プラザ様

昨日は、担当者の方と打ち合わせをしました。

私が伝えられる事の具体的な内容について確認をしました。

福祉用具の開発支援を通して、介護の現場を見て感じた事、少し距離を置いている立場だから見える事がありました。

泌尿器科の経験から訪問看護の道を選び、排泄の視点から在宅支援を歩いてきた経験、そして、福祉用具との出会いがありました。

排泄ケアは、その支援の仕方によって、その方の人生が大きく変化する事例も見てきました。

その人生を左右するキーマンは私たち専門職。

例えば、泌尿器科にはさまざまな形でカテーテルを留置している患者様が多くいました。

カテーテルとともに在宅生活を送れるように支援する、それが出来るのは訪問看護師だと思い、9年間の泌尿器科経験から訪問看護の道に進むことを決断しました。

腎臓に留置しているカテーテルがあっても入浴ができる、そのためのプロの技。

「あー、極楽極楽!」「まさか、またお風呂に入れると思わんかったよ、看護師さん、有難う!」と言われた言葉は今も忘れません。

排泄ケアの支援で、出来なかったことが出来るようになる事例・・

そんな事例を通して、私たちの本来の仕事について、改めて考えてもらうきっかけにして頂けたらと思います。

基本的なおむつの選び方や当て方、排泄に関する基本的な知識は、既にたくさんの勉強会で学んでこられていると思いますので、私は異なる視点からお伝えしたいと思います。難しいお話ではなく、改めて支援のあり方を見直していただきたいと・・。

私自身が、さまざまな相談を通して支援をする際に心掛けていることをお話しさせていただく予定です。

良かったら、是非、聞いてくださいね。

『初心忘るべからず』

今、東京国際福祉機器展が開催されています。

私は、20年以上前の病院勤務時代から、このような福祉機器展には毎年行っていました。

しかし、昨年からは参加していません。今、コロナがすこし落ち着き始めていますが、今年の東京国際福祉機器展にも参加しない事にしました。勿論、来週開催される西日本国際福祉機器展にも参加しません。

理由は一つ!

今、福岡県からのノーリフティングケア普及促進事業を受託していて、その事務局で全ての企画調整をしている事務局の私が倒れる訳にはいかないからです。

NPOには、複数の事務局職員がいる訳ではありません。職員は私一人です。

つまり、私自身の健康面に対するリスク管理としての方針で参加しないことにしたのです。

今は、目先にある、このノーリフティングケア普及促進事業を第一の重要業務として位置付けています。

福岡県から頂いたチャンスは20年間のNPO福祉用具ネットとしての想いと全く同じなのです。

福祉用具を活用して、もっと安全で楽な介護技術を普及させる。そして、そのために、より役立つ福祉用具のニーズを発信してものづくりを支援すること。

大きな目標は2つです。

設立当初から事務局を預かる私の想いは全く変わりません。そのために歩いてきた20年です。私に看護師を捨てるという大きな一大決心をさせた福祉用具の道です。

新たな福祉用具の情報を知りたいという想いはありますが、それよりも、今の目先にある仕事は、とてもとても重要なチャンスだと考えています。

年間に60回を超える研修会を開催することはとても大変ですが、絶対に、福岡県にノーリフティングケアを定着させるという信念で頑張っています。

そして、この事業も2年目の後半にはいってきました。少しずつ、その手応えを実感できるようになりました。

この事業の目標を成し遂げる事=私の長年求め続けた大切な仕事(夢)

専任の職員は一人だけですが、ささえてくれる、共感して下さる仲間にささえられているから進められている事は、誰よりも私自身が一番自覚しています。

そして、そんな仲間に、いつも感謝しています。

時には、そんな仲間と衝突することもありますが、中途半端に妥協をしたくないという私の想いを仲間の皆様は、しっかりと受け止めて共に歩いてくれています。素敵な仲間です。

本当に有難うございます。

2017年1月から2021年11月までの土佐文旦の成長物語。

先日、植え替え作業をしました。根っこが逞しく奥深く伸びていてスコップや鍬‥格闘する事1時間以上。

成長した未来の姿を考えて植える場所を決めなければならなかったのですが、我が家には、なかなか適切な場所がなくて・・。

取り敢えず、成長してご近所様にご迷惑のかからない位置にと今回植え替えることにしました。でも、私には、まだ大きな実をつける姿を想像することは難しいです。(笑)

でも、お花など植物を育てる事はとても楽しみがあります。

時には病気になったりもします。暑いよー、寒いよー、お水が欲しいよー、たまには栄養も欲しいなー、そんな声を感じながら楽しんでいるような気がします。

若い頃は、草取りなんて大嫌いでしたが、今は毎週の草取りは日課になっています。時間があれば外の庭仕事を楽しんているのですから・・。

今年は、本当によく柿を食べました。

たまたま、いただく機会が多くて・・。

柿は、昔から身近な存在でした。家の周りには柿の木がたくさんあり、柿は買って食べるという認識はありませんでした。(笑)

柿は懐かしい子供のころの思い出、故郷の思い出・・。

そんな中、先日に大きな立派な柿を数個いただいたのですが残念ながら渋柿でした。

そこで、ネットで調べて焼酎で処理をしてみました。1週間くらい後にならないと結果はわかりませんが、今は冷蔵庫の中で眠っています。

(写真の柿は、事務局でいただいた甘い柿です。)